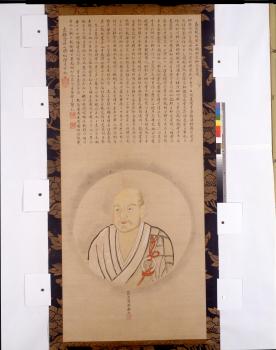

済松寺の加藤文麗筆絵画作品

画像数:15枚

| 所在地 | 新宿区榎町77 済松寺 |

| ふりがな | さいしょうじのかとうぶんれいひつかいがさくひん |

| 点数 | 5点 |

| 種別 | 新宿区指定有形文化財 絵画 |

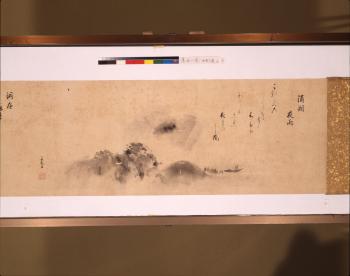

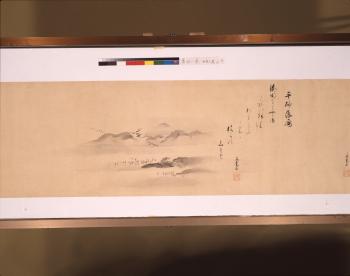

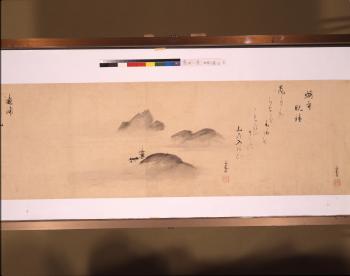

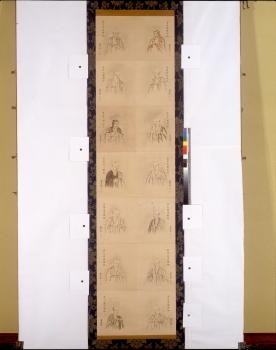

| 構造・寸法 | ①「雪中南天図中啓」 1本 上弦49.0cm×下弦18.7cm×高22.0cm ②「瀟湘八景図巻」 1巻 縦28.5cm×横540.5cm ③「二十八祖図」 2幅 縦164.3cm×横40.4cm ④「達磨・徳山・臨済像」 3幅 達磨 縦126.7cm×横56.3cm、徳山 縦126.9cm×横56.2cm、臨済 縦126.7cm×横56.2cm ⑤「大応国師・大燈国師・関山国師像」 3幅 大応 縦127.9cm×横56.4cm、大燈 縦128.0cm×横56.4cm、関山 縦127.3cm×横56.1cm |

| 素材・仕上げ等 | ①紙 中啓 ②紙本 墨画 巻子装 ③紙本 墨画淡彩 掛幅装 ④紙本 墨画 掛幅装 ⑤紙本 墨画 掛幅装 大応 縦127.9cm×横56.4cm、大燈 縦128.0cm×横56.4cm、関山 縦127.3cm×横56.1cm |

| 年代 | 江戸時代中後期 |

| 指定・登録年月日 | 平成30年10月24日 |

| 所有者 | 済松寺 |

| アクセス | 東京メトロ東西線「神楽坂」駅から徒歩7分 |

| 備考 | 文化財保護の観点から通常は非公開 |

| 概要 | 済松寺に伝来する、江戸中期の画家・加藤文麗の作品5件である。加藤文麗(1706~1782)は、伊予の大洲藩主加藤泰恒の六男で、狩野周信(1660~1728)に学んだ。画風は、当時の狩野派の典型的なもので、有名な谷文晁(1763~1840)はその弟子である。済松寺の第九世住職・大鼎禅圭と文麗は日頃より交流があり、その縁で制作されたと推定される。江戸中期以降、寺院等を中心とした文化人の交流が数多く見られた。済松寺では第九世住職・大鼎禅圭の代にこのようなサークルができ、文麗もそのメンバーであった。文晃は文麗の弟子として済松寺と関わりを持ち、以降その中心的存在となった。 徳川家光ゆかりの寺院である済松寺は、宝暦13年(1763)の類焼にあたり、翌年にはいち早く仏殿が、明和7年(1770)には家康・秀忠・秀忠室崇源院を祀る三仏堂が再興されている。伽藍の再興と同時に重要な祖師像等の制作が、文化人サークルの繋がりから文麗に依頼されたこと、また法系を重視する禅宗寺院において大切なこれらの作品が揃いで伝来することは、制作の事情から見て、この時代の一つの基準になると思われる。区域の寺院資料として重要であるとともに、江戸中後期における新宿区域の文化状況を伺い知れる重要な資料である。 |